Pues lo prometido es deuda. Como os contábamos en la entrada anterior, trabajamos en la prospección de aproximadamente la mitad del recinto fortificado de Outeiro de Arnás. Una vez reconocido su perímetro y las interesantes estructuras de fortificación, con al menos dos zonas más elevadas de control -una de ellas un posible torreón-, llegó el momento de mirar al suelo.

A través de una prospección geomagnética fuimos documentado las posibles evidencias. Cada una de ellas fue cuidadosamente georreferenciada con un GPS submétrico, a partir de lo cual hicimos ocho sondeos seleccionando lugares donde los datos recuperados apuntaban una mayor densidad de hallazgos.

Y aconteció algo magnífico: un tipo de evidencia perfectamente relacionable con un horizonte cultural, así como con un contexto concreto. Pensemos un momento: ¿qué rastro puede dejar una pequeña unidad militar -de cualquier época- acantonada en un lugar durante un breve espacio de tiempo? Imaginemos, antes de seguir, cuál es el rastro que dejamos de nosotros mismos en un camping cuando nos marchamos, y cuánto sobrevivirá de ese rastro. Ahora imaginad trasladaros al pasado e intentar desentrañar lo que aconteció en un sitio de ocupación muy concreta y breve como debió ser Outeiro de Arnás. ¿Qué puede quedar de sus ocupantes después de cientos de años? Pues quedó esto:

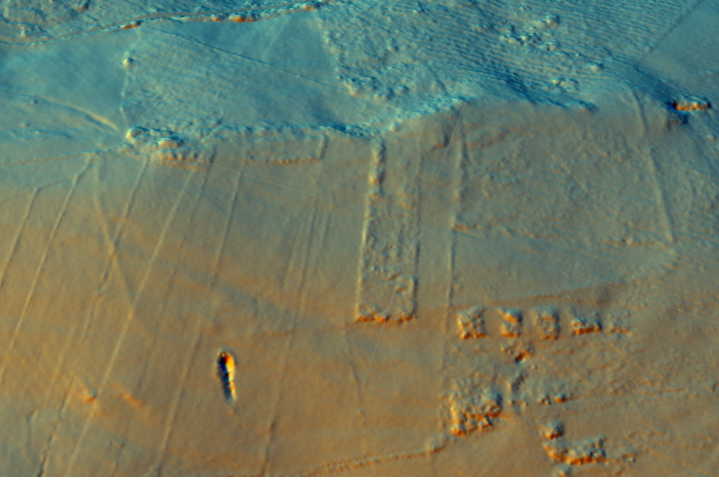

Uno de los elementos más significativos de los legionarios romanos son sus caligae, las míticas sandalias “todoterreno”, muy fuertes, con las que los contingentes militares recorrieron medio mundo conocido. Estas sandalias estaban fortalecidas, en su zona inferior, con clavos o chinchetas que permitían una mayor resistencia del pié y un menor desgaste de los materiales. Se perdían con mucha frecuencia, así que los soldados recibían con frecuencia “provisiones” de clavos para su reposición. A diferencia de un arma, algo valioso y escaso, o de la cerámica -escasa, ya que eran asentamientos muy breves o de campaña-, los clavos de las sandalias de los legionarios son un excelente marcador en toda la península, no sólo para identificar la presencia romana en este tipo de recintos, sino que en algunos casos también para llegar a proponer hipótesis de cómo se produjeron avances de las columnas romanas durante asedios a recintos indígenas.

En la zona prospectada de Outeiro de Arnás un 20% de los materiales recogidos son romanos: tachuelas de sandalias militares. Como curiosidad, deciros que la proporción en otros recintos campamentales en los que intervenimos el año pasado (campamentos de Cueiru y El Xuegu la Bola en Asturias) es de un 10% entre todas las evidencias localizadas, inferior a lo reconocido aquí. Aquí están algunos ejemplos de las que nos encontramos en Outeiro de Arnás.

Fotos: Erik Carlsson-Brandt

En estos enlaces podéis saber más sobre las tachuelas de caligae como indicador arqueológico de la presencia militar romana:

RODRÍGUEZ MORALES, Jesús, et al. “Los clavi caligarii o tachuelas de cáliga: elementos identificadores de las calzadas romanas”. Lucentum. XXXI (2012). ISSN 0213-2338, pp. 147-164 [consultar pdf]

FERNÁNDEZ IBÁÑEZ, Carmelo. “POST VESTIGIUM EXERCITUS. Militaria romana en la región septentrional de la Península Ibérica durante la época altoimperial”. in Actas del IIº Congreso de Arqueología Militar Romana en Hispania / Proceedings of the Second Congress of Military Archeology in Roman Hispania, Publisher: UNiversidad de León / University of Lion (Spain), Editors: Ángel Morillo Cerdán, pp.257-308

[consulta pdf]

Así que analizando los vestigios defensivos de Outeiro de Arnás y las evidencias físicas localizadas, podemos avanzar una conclusión preliminar, que posteriormente se matizará con la investigación en laboratorio: estamos ante un castellum romano, una pequeña fortificación militar, en una zona en la que hasta el momento no se había localizado una presencia romana de este tipo.

¿Qué son los castella?

En el mundo romano, dentro de los diferentes tipos de fortificaciones, los castella (singular castellum), eran unos recintos de pequeño tamaño (ca. 0.20-0.80 ha). Dichos recintos son diferentes a los campamentos de marcha o de campaña, no sólo por sus dimensiones inferiores (permitirían el acantonamiento de entre una y cuatro centurias -80-320 soldados-, aproximadamente), sino que también por su localización, habitualmente ocupando puntos de muy buena visibilidad y con unas particulares condiciones naturales de defensa. Podría decirse que se encuentran dentro del espectro de las fortificaciones guarnecidas durante algo más que una simple jornada, llegando en algunos casos a ser ocupadas durante meses (ocupación temporal-estacional).

A Recacha (Navia de Suarna, Lugo / Ibias, Asturias) – El Pedrón (Cantabria)

Este tipo de sitios arqueológicos non son tan fácilmente reconocibles como los campamentos de marcha con forma de naipe, y muchas veces fueron catalogados como castros. Así, pueden tener formas tendentes al rectángulo con esquinales redondeados, ovalados, o abiertamente irregulares. En los últimos años se vienen documentando con mayor frecuencia en el Noroeste peninsular, y así podemos referir ejemplos como los de Cildá (Cantabria), El Pedrón (Cantabria) o el recinto interior de El Picu El Outeiro (Asturias). En Galicia sólo se conocía hasta agora el recinto de A Recacha (Navia de Suarna, Lugo/Ibias, Asturias), descubierto hace poco tiempo. Sin embargo, Outeiro de Arnás se sitúa en un contexto paisajístico diferente. Frente a otros enclaves, localizados en un entorno de alta montaña, éste se ubica sobre un promontorio en la ladera de un amplio valle fluvial. Este descubrimiento contribuye a diferenciar el registro arqueológico relacionado con la presencia militar romana en el Noroeste.

Durante mucho tiempo, la presencia militar romana en el territorio de la actual Galicia era un vacío, más allá de los campamentos permanentes conocidos, Cidadela (Sobrado dos Monxes) e Aquis Querquernnis (Bande), ambos posteriores a la conquista romana. Con mucho trabajo, esta situación comienza a cambiar, de manera notable en los últimos años. En Romanarmy.eu una de nuestras líneas de trabajo es desarrollar nuevas metodologías para identificar sitios arqueológicos militares romanos ligados a la conquista de un territorio tan modificado a lo largo del tiempo como la actual Galicia. Queremos comprender qué aconteció en este territorio entre indígenas y el ejército romano, más allá del silencio de las fuentes escritas. Outeiro de Arnás es un ejemplo de nuestro trabajo, pero en los próximos meses podréis ver significativos avances en la investigación sobre la presencia militar romana en Galicia. Vamos paso a paso, pero el avance en el conocimiento en pocos años es impresionante, y todo parece indicar que la investigación conseguirá avanzar mucho más.

Y continuamos aún más arriba…

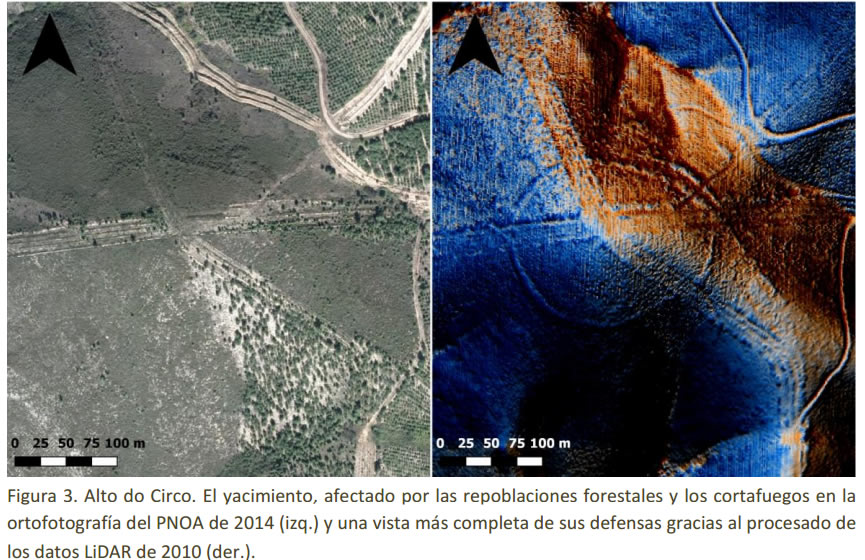

A partir de mañana comenzamos a trabajar en o Alto do Circo, una fortificación más destacada en altura, de planta circular, rodeado de folklore y leyendas de las comunidades locales (que hablan de una escaramuza contra los franceses en dicho sitio), y que nos enfrenta a desafíos distintos. Vamos a ver qué nos encontramos. Síguenos en Romanarmy.eu para contarlo.

CLÁUSULA DE DIVULGACIÓN:

El “Proxecto de prospección arqueolóxica mediante técnicas de teledetección dos sitios arqueolóxicos de Outeiro de Arnás y Alto do Circo (Verín, Ourense)” está coordinado por el colectivo RomanArmy.eu y cuenta con el apoyo del: Concello de Verín (Ourense), Grupo de Investigación Síncrisis (Universidade de Santiago de Compostela), Instituto de Ciencias del Patrimonio (Incipit) del CSIC y la asociación Monterrei Cultura e Territorio. Puedes consultar el décalogo de actuación de romanarmy.eu aquí.